※本文原文為日文,刊登於日本webちくま。原文見這裡,歡迎中日對照閱讀練習日文。

最近我在進行自己出道作《獨舞》繁體中文版的翻譯作業,預計明年在台灣出版。自己寫自己譯,不敢說是空前絕後,卻也相當少見吧。翻譯作業給了我一個機會,讓我重新仔細閱讀兩年前的自己所寫下的文本。小說主角趙紀惠為了逃離在台灣發生的「災難」的記憶,追求「遺忘」而前往日本。然而即使到了日本,卻幾度被迫直視遺忘的不可能性,每每使她在痛苦之中不斷掙扎。

記憶是會痛的。倘若到處都有即席式的遺忘可供人們選擇,那可真是再好不過。如果一直都為舊傷的記憶所困,就永遠無法前進,個人亦然,國家或歷史亦然。因此若還有人選擇抵抗遺忘,正如企圖攔堵滔滔大河一般,除了說是無謀之勇,也沒別的詞好形容了。

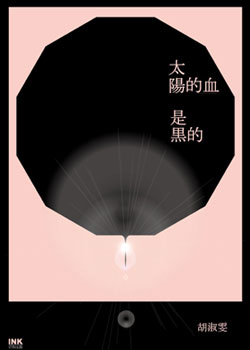

胡淑雯《太陽的血是黑的》(印刻出版,日文版由三須祐介翻譯,あるむ出版社出版)正是一部堂堂正正展現這般無謀之勇的記憶之書。作者在二〇〇六年出版第一本短篇小說集《哀豔是童年》,以其充滿「妖氣」的用字遣詞與敘事口吻獲得各方好評,本書是作者的第二本小說。原書出版於二〇一一年,日文版出版於二〇一五年,原書共三百四十六頁,日文版則有四百五十頁之長,毫無疑問是一部長篇小說。這本小說由十九個章節構成,其話題涵蓋相當廣泛,舉凡白色恐怖、政治犯、精神障礙者、身體障礙者、女同性戀者、間性人(陰陽人)、跨性別者、性暴力受害者、關於自殺的想望、貧困、社會階級等等。這些話題隨便其中一個都相當沉重,本書卻將這些話題全都塞了進去,可以想見其當然不可能對所有話題平等地進行深刻的挖掘。然而對於明白生之苦痛的讀者而言,讀了此書,應該便能夠體會作者那種「無法不寫」的迫切感。

作者對於「記憶歷史」一事尤其用力。台灣的戒嚴令始自一九四九年,終於一九八七年,歷時三十八年,創下世界最長紀錄,卻絕不是什麼名譽的紀錄。此時代又有白色恐怖時期之稱,在那個年代裡,許多人被冠上反叛國家的莫須有罪名,紛紛鋃鐺入獄。他們之中有的在獨裁政權下被槍斃,不知幸或不幸活下來的人也已經老去,患上老年痴呆或精神疾病,再也無法發出自己的聲音。戒嚴令解除後不久,時代便朝向了一個嶄新的世紀,在這個嶄新的世紀裡,舊時代傷痕的記憶只會成為礙手礙腳的枷鎖,所以當政府意思意思地道了歉、做點賠償之後,許多人便聲稱「那些事都過去了」,而選擇遺忘。

或許作者寫下這部小說的用意之一,便是要正面挑戰那種粗製濫造的遺忘。小說裡屢屢提及今日熱鬧繁華的商業設施或豪華的高級飯店,以前曾是關政治犯的收容所甚或是刑場,這類彷彿是刻意要去挖歷史舊傷似的敘述,也可以理解成一種關於記憶的努力。小說裡都明寫了,「療癒不是遺忘,不必非有終點不可。療癒是持續受痛並且知道自己為何受痛,因而受得了痛。」

作為個人,若是擁有不去忘卻便無法繼續生存的痛苦記憶,那麼希求遺忘自是情有可原。然而歷史卻不該如此。在歷史裡,人們必須與不知何時又會開始發痛的記憶共存,緩慢而笨拙地爬往新的時代。《太陽的血是黑的》正是一部摸索與記憶共存之道的小說。

留言

You must be logged in to post a comment.